“Nuovo cinema italiano: film visti, poco visti, quasi invisibili” di Gianni Quilici

E’ facile parlare male del cinema italiano, non c’è bersaglio più facile su cui sparare. Ci si dimentica che non esiste il cinema italiano tout court. Esistono anche, ed oggi più di ieri, il cinema napoletano e romano, siciliano e sardo, pugliese e toscano.

Ma a parte ciò, ci sono state in questo decennio alcune opere di buon livello con attori che sanno interpretare, sceneggiature articolate, temi importanti, in zone del paese di solito trascurate.

Lascio da parte registi, anche relativamente giovani, ma già affermati, Sorrentino e Garrone, Crialese e Diritti, Ciprì e Maresco . Metto invece a fuoco, per motivi di spazio, soltanto tre film; ne sottolineo, inoltre, rapidamente, qualche altro, degno di essere recuperato e di restare.

Dovessi scegliere un film, forse opterei per Le quattro volte (2010) di Michelangelo Frammartino.

Un vecchio pastore ammalato conduce con fatica le sue capre al pascolo sui monti della Calabria… Una capretta nasce e con fatica muove i suoi primi passi nella vita… Una sacra rappresentazione della Passione di Cristo percorre la via centrale del paese… Un albero (della cuccagna) viene tagliato, issato…

Un film che cammina lentamente su un filo tra realtà e suo compiacimento, tra poesia e kitsch. E’ stato fatto il nome di Piavoli, perché riesce a far “vivere” natura e animalità; ma non si può non pensare stilisticamente a Anghelopulos per l’uso prolungato dell’inquadratura; ma anche al Pasolini teorico del cinema di poesia.

Frammartino riesce, infatti, a realizzare quel “cinema di poesia” da Pasolini teorizzato. Riesce, cioè, a dare anima e l’andatura giusta all’immagine e alla storia, pure esile, nel suo procedere. Per ciò che questa realtà è e per come la rappresenta.

Film di silenzi, senza parole che appiattiscano, inquadrature essenziali che scelgono momenti significativi, che danno il senso della durata, del tempo che scorre. Il tempo acquista nella pellicola una dimensione metaforica di grande spessore. E’ il tempo leopardiano della vita, della morte, della rinascita: muore il vecchio nasce il capretto, muore (forse) il capretto viene alla luce l’albero della cuccagna, muore l’albero della cuccagna per rinascere come carbone, per poi bruciare, risorgere e svanire come filo di fumo nel cielo.

Non c’è noia, per l’equilibrio tra la composizione delle inquadrature e la narrazione che, filmando il flusso dell’esistenza nella sua freschezza e imprevedibilità, finiscono improvvisamente anche per sorprenderci. C’è uno sguardo a distanza, spesso in campo lungo e dall’alto, a creare distacco, perché più forte sia la ragione del sentimento, perché il sentimento sia la conseguenza di uno sguardo vero, non fuggitivo, che ci faccia capire e sentire sia questo universo antico ancora profondamente legato alla natura vegetale e animale; sia il tempo della pellicola, la sua vita e la sua morte, che è anche la concezione del mondo che il regista ci vuole trasmettere.

“I primi della lista” di Roan Johnson.

E’ un film paradossalmente on the road, pienamente riuscito. Roan Johnson, al debutto come regista, riesce a fondere felicemente drammaticità e comicità. La drammaticità è interna ai tre protagonisti, che scappano da Pisa, perché uno di questi, Pino Masi, cantore riconosciuto di Lotta Continua (è il primo giugno 1970), viene informato che sta per scattare un colpo di stato e che loro ( Lotta continua) saranno “i primi della lista”.

La comicità, esilirante, è che noi spettatori sappiamo che non è vero, che tutto ciò che i tre immaginano è frutto soltanto della loro immaginazione (anche se alla fine degli anni ’70, ci sarà il tentativo di golpe di Borghese). Così le camionette di soldati che vanno a Roma non sono segnali del golpe, ma semplicemente della parata militare del 2 giugno. Così il controllo puntiglioso alla frontiera con l’Austria non è un motivo rafforzativo del golpe, ma è determinato da documenti sballati, da infrazioni stradali.

Ma la ragione di questo felice connubio tra dramma dei protagonisti e divertimento nostro nasce da una sceneggiatura, che disegna con nettezza i caratteri e il divenire del loro confliggere. Il regista non banalizza la verità dei caratteri, cercando la facile risata, ma le gag e le battute folgoranti nascono all’interno di situazioni grottesche.

El Sicario Room 164” di Gianfranco Rosi.

Un uomo, col volto coperto da un velo, in una stanza d’hotel racconta la sua storia: la storia di un sicario di narcotrafficanti, addestrato dall’FBI, libero e impunito dopo centinaia di esecuzioni sommarie e di massa, con una taglia di 250 mila dollari sulla testa.

Siamo in Messico, a Ciudad Juarez, a pochi passi dal confine con gli Stati Uniti, con il più alto tasso di criminalità, la città più pericolosa del mondo, che il regista Gianfranco Rosi ci rappresenta in campo lungo dall’alto, grande e misteriosa, come tutte le città-metropoli del mondo, di un mistero che la figura del protagonista ben delinea.

Infatti la singolarità e la straordinarietà del film risiede in due aspetti così ben congegnati da risultare quasi miracolosi.

Primo: la storia che il sicario ci racconta. Un’organizzazione, quella dei narcotrafficanti, razionale ed efficiente, che agisce secondo una gerarchia inflessibile con una spietatezza inumana nei confronti di nemici, di traditori o presunti, o semplicemente di donne concupite, ma non disponibili.

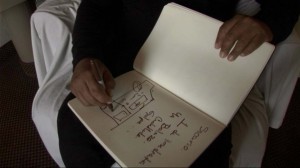

Secondo: la forza scenica del sicario stesso, che rende il film fuori dall’ordinario. Lo vediamo mentre con metodo consequenziale disegna o elenca (1, 2, 3…) su un blocco i fatti o le risposte alle domande che si fa, sottolineando o scrivendo le parole che dice per dare più evidenza e corpo alle “cose” stesse. Poi recita delle parti, si alza, mimando torture fantasiosamente atroci nei modi in cui si sono articolate, con il distacco e l’energia di una lezione didattica ben riuscita. Uomini bolliti in pentola, perché colpevoli di aver disobbedito al Cartello; alcool e droga senza soluzione di continuità, per fare il lavoro sporco senza lasciare fessure alle pericolose infiltrazioni della coscienza… Oggi l’ex assassino è passato agli ordini di Dio, con una conversione megalomane e spettacolare.

E’ realtà o fiction? Viene da chiedersi, tanto il film scorre veloce e perfetto nei toni, nelle pause, nei movimenti. Una domanda forse superflua, ma a cui comunque Gianfranco Rosi risponde. Due incontri soltanto e molta pellicola sulla città girata, rimasta giustamente inutilizzata.

Non c’è lo spazio per fare di questi film un’analisi un minimo circostanziata e questo finisce per togliere quel senso vitale che essi hanno. Vorrei evidenziarne una ventina, alcuni sufficientemente noti, altri poco distribuiti, se non quasi completamente sconosciuti. Sono film tutti a basso costo, tutti necessari, con sequenze poetiche dentro. Pellicole che rappresentano l’atroce conflitto israelo-palestinese ( Madri ,2007, di Barbara Cupisti e Private, 2004, di Saverio Costanzo); o la spaventosa guerra afghana (12 sigarette, 2010, di Aureliano Amadei); o che tracciano ritratti di donne piene di una vitalità debordante (Un’ora sola ti vorrei ,2002, di Alina Marazzi e Hit the Road Nonna, 2011, di Duccio Chiarini); o film che ritraggono la status d’adolescenti feriti dentro ambienti mafiosi o autoritari, insensibili, (Certi Bambini, 2004, di Antonio e Andrea Frazzi, L’isola, 2003, di Costanza Quatriglio, Corpo celeste, 2011, di Alice Rohrwacher, L’intervallo, 2012, di Leonardo Di Costanzo); o il violento conflitto di un figlio con il padre (L’aria salata, 2006, di Alessandro Angelini); o il male di vivere di una ragazza “curata” in una comunità (Ulidi piccola mia, 2011, di Mateo Zoni). Ci sono poi film che rappresentano con poetica finezza la condizione dello straniero in Italia e il suo rapporto con gli stessi italiani ( Saimir ,2004, di Francesco Munzi, Mar Nero, 2008, di Federico Bondi, Io sono Li, 2011, di Andrea Segre); o che utilizzano la commedia per cogliere i travestimenti psicologici più intimi (Un altro pianeta, 2008, di Stefano Tummolini); o che riescono a trasmettere una grandezza epica ad un realismo arcaico (Sonatàula, 2008, di Salvatore Màreu); o uno dei pochi film meticci italiani nell’uso della musica, nelle scenografie, nello scontrarsi delle culture (Corazones de mujer, 2008, di Pablo Benedetti, Davide Sordella); o pellicole, che colgono come pochi altri quel crocevia drammatico, che è oggi più di ieri, il Mediterraneo (Tornando a casa, 2001, di Vincenzo Marra), o, infine, che intervengono su una “materia politicamente bruciante” e la ricostruiscono attraverso la forza delle immagini reali (Carlo Giuliani, ragazzo, 2002, di Francesca Comencini).

da IL GRANDE VETRO n. 109. maggio/giugno 2013

.

.

Lascia un commento

Articoli recenti

- “Elvira Notari: oltre il silenzio” di Valerio Ciriaci

- “Carmelo Bene a Cannes” di Carlo Alberto Petruzzi

- “Adriano Aprà” di Mimmo Mastrangelo

- “Il prezzo che paghiamo” di Sara Manisera

- “Breath” di Ilaria Congiu

- “Beep Beep Mike” di Angelomauro Calza

- “Prophecy” di Jacopo Rondinelli

- “FolleMente” di Paolo Genovese

- “Elvira 150: una retrospettiva a Napoli”

- “Itaca – Il ritorno” di Uberto Pasolini

- “Quarto tempo: tutto il resto della vita” di Davide Lemma

- “Maria” di Pablo Lorrain

- “Quand l’oeil Tremble le cinema de Paolo Gioli” di Jean Michel Bouhours

- ” Conclave” di Edward Berger

- “Denis 18-11-1989″ di Francesco Gallo”

la Linea parla di

- C I N E M A (182)

- CIRCOLO DEL CINEMA DI LUCCA (59)

- Colonne sonore (2)

- Corti/Mediometraggi (61)

- DOC (77)

- DVD (35)

- E V E N T I (2)

- EDITORIALI (10)

- Festival – Rassegne (94)

- Film (555)

- Film in-visibili (119)

- FOTOGRAFIA (5)

- Incontri (17)

- Inserti-Percorsi (27)

- Interventi (22)

- L I B R I (80)

- Profili (54)

- Re-visioni (63)

- Senza categoria (1)

- Teatro-Musica (5)